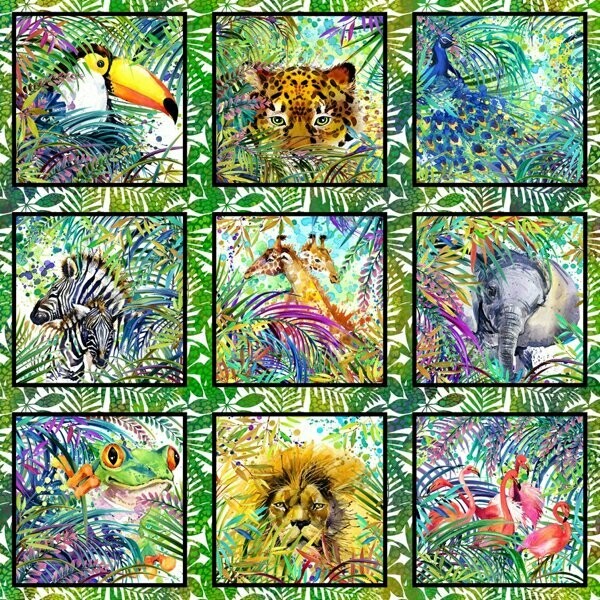

Safari Panel, Stoff, Dschungel, Vögel, Tiere, Jaguar, Flamingo, Tukan, Löwe, Elefant, Giraffe, Zebra, Frosch, Pfau, Blätter, Digitaldruck, 18,33/m

Stoff Baumwolle "Dschungel" Frosch Vögel bunt dunkelblau Dekostoff Digitaldruck 0,5 | Werthers Stoffe - Stoffe sind unsere Leidenschaft!

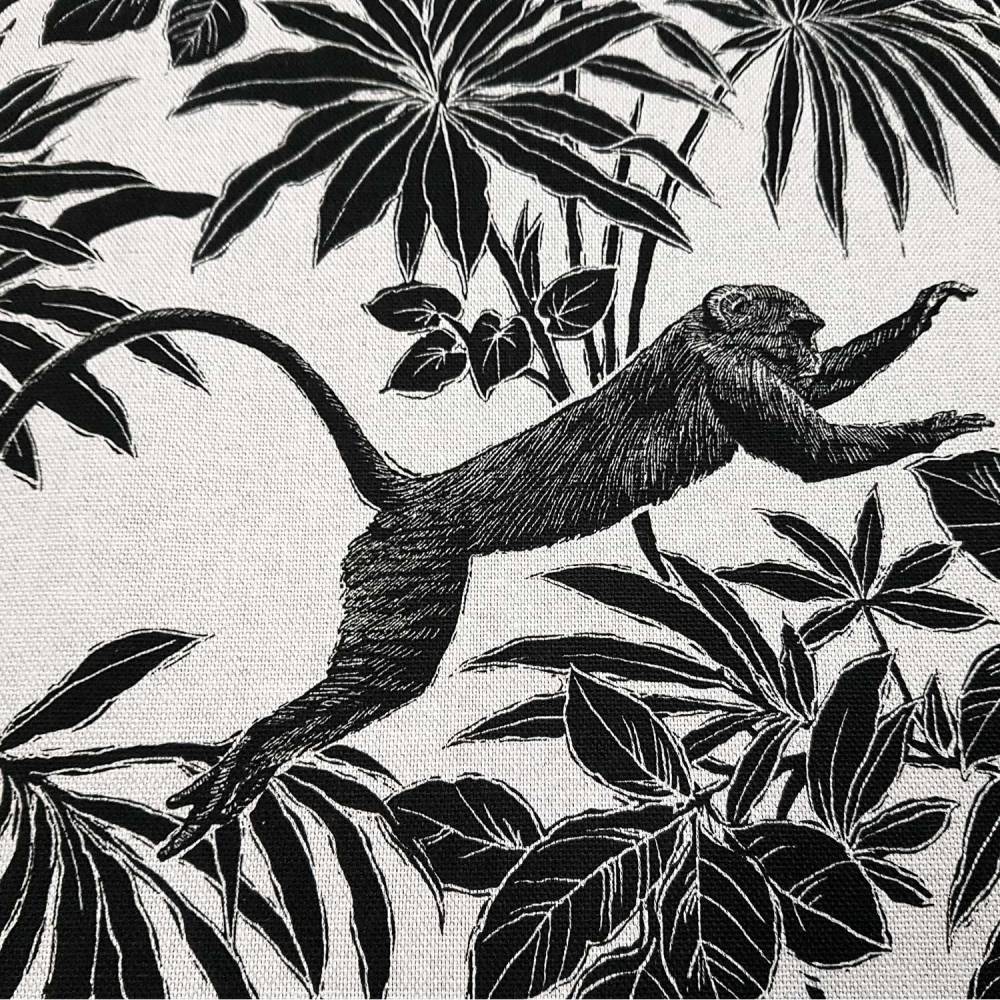

Dekostoff Halbpanama Baumwollstoff Empire Jungle Dschungel natur grün rot 1,40m Breite | meine-stoffe.de - Stoffe Meterwaren Nähzubehör kaufen -

Stoff Meterware Baumwolle Satin grün Paradiesvogel Dschungel Vogel Dekostoff Baumwollsatin Blüten Blätter Vorhangstoff : Amazon.de: Küche, Haushalt & Wohnen

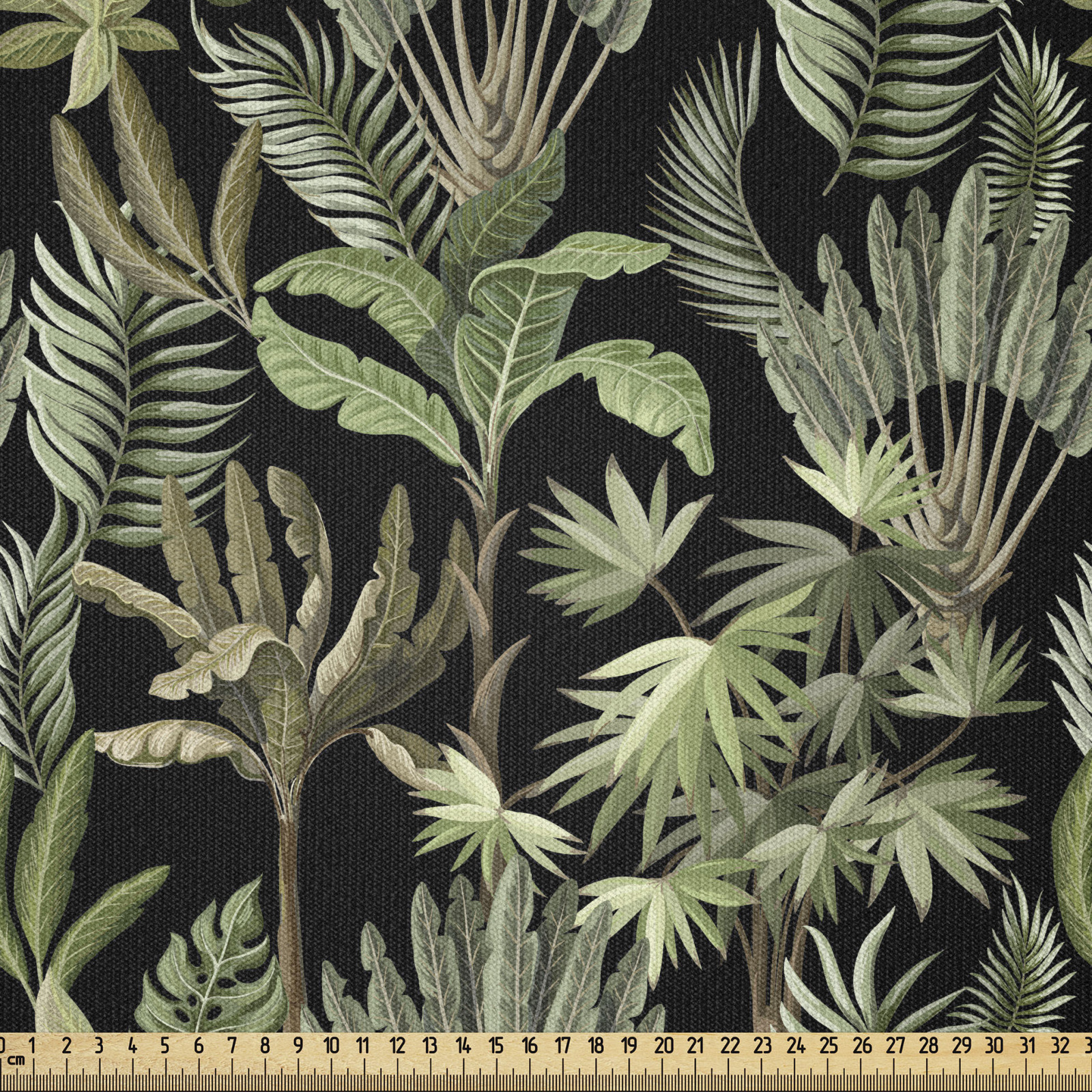

Deco-Line - Dekostoff Dschungel Dschungel, Jungle, mit Farn, Pflanzen, Blättern und Orchidee, Tropen, Strelizie, Papageienblume, Hibiskus, Orchidee, Dschungelstoff, Sommerstoff für Tischdecken und Kissen, Stoff für Terrasse, Balkon, Gartenmöbel, Stroff ...